6. 본문의 어조 분석(Text’s Tone Analysis)

하나님께서는 인간을 이성과 의지와 감정을 가진 존재로 만드셨다. 성경 저자는 이성뿐만 아니라 감성을 가지고 본문을 기록했다. 서든 침례신학교 설교학 교수인 헤셀 요크(Hershael W. York)는 다음과 같이 주장한다: “오히려 성경 저자의 감정적 무드와 상의하지 않는 파토스는 위험할 정도로 조작적이며 기만적이다. 성경의 영감된 로고스를 함부로 고쳐서는 안 되는 것과 같이, 우리는 성경의 파토스를 변경할 자유가 없다.” 성경의 내용만이 하나님으로부터 영감 받은 것이 아니라, “그 말씀의 전달과 그 열정”도 영감받았다.

따라서 성경을 주해할 때 성경 저자가 그 본문의 메시지와 함께 담고 있는 “본문의 무드(textual mood)”를 파악하고 설교를 작성하고 전달할 때도 이러한 감성적인 어조를 반영해야 한다. 성경본문은 여러 어조를 담고 있고 다양하게 전달이 되고 있다. 한 본문을 하나의 어조로 단정 짓기는 힘들지만 본문에 주도적으로 흐르고 있는 대표적인 감정을 정하는 것은 설교의 중심 생각을 정하는 것과 같이 중요하다. 더욱 세분화하여 분류할 수 있지만 대표적인 어조는 다음과 같다. “비평적, 슬픔, 분노, 공포, 중립적, 따스함, 열정, 기쁨, 감사, 경외”이다. 본문의 주된 감정을 정하고, 감정 변화를 본문의 감정 흐름도(text’s emotional flow)로 그려보면 본문의 감정 변화를 더욱 분명히 파악할 수 있다.

7. 본문의 소통방법 분석

(Text’s Communication Method Analysis)

성경저자는 자신이 목표로 하는 것을 전달하기 위해 고유한 전달방법을 선택하여 사용한다. 본문에는 오직 신학적 내용만 있는 것이 아니라 그 내용을 전달하는 방법이 포함되어 있다. 본문에 대한 존중감은 메시지가 전달되는 방법에도 연결돼야 한다. 성경의 저자는 본문을 통하여 자신의 청중들에게 메시지를 전달하기 위해서 크게 두 가지 소통방법(communication method)을 사용한다. 장르(genre)와 수사 장치(rhetorical device)이다.

첫 번째 본문의 의사소통 방법은 장르이다. 장르는 저자가 사용하는 문학양식과 형식이다. 아모스 와일더(Amos N. Wilder)는 내용과 형식은 분리될 수 없고 상호 간에 영향을 준다고 주장한다. 하나님의 말씀에 충실하기 위해서는 본문의 문학적인 형식에도 관심을 가져야 한다. 켄트 에드워드(Kent Edwards)는 하나님의 영감은 성경 저자들이 본문의 단어를 선택하는 데만 관련된 것이 아니라 단어를 배열하는 방법에도 영향을 주었기에 성경 본문의 장르 선택도 영감 받았다고 주장한다. 따라서 설교의 형식을 선택을 할 때도 성경본문의 형식을 존중해야 한다.

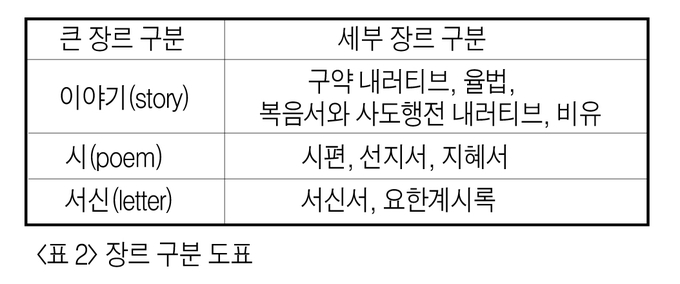

그렇다면 성경의 장르는 어떻게 분류할 수 있는가? 학자에 따라 다양하게 장르를 분류한다. 너무 세분된 분류는 섬세함은 있지만 일반적으로 복잡해 현장에서 설교에 적용하는 데 어려움이 있다. 스미스는 아홉 개의 세부장르(내러티브, 율법, 시편, 선지서, 지혜서, 복음서와 사도행전 내러티브, 비유, 서신서, 요한계시록)로 나눈다. 하지만 크게 보면 세 개의 기초적인 구조(이야기, 시, 서신)로 구분한다. 내러티브는 장면을 통하여 움직이고, 히브리서는 운율을 가지고, 서신서는 문단이 있다. 이러한 장르구분은 성경의 특성도 고려하고 실제 설교에 적용되도록 쉽고 간단하게 정리되어 있는 것이다. 설교에 적용할 때 본문의 장르적 특징을 무조건 흉내 내는 것이 아니라 성경이 처음 쓰일 때 성경저자를 통해 의도됐던 효과를 현대의 청중에게도 재활성화(reanimation)하자는 것이다.

두 번째 본문의 의사소통방법은 수사 장치(rhetorical device)이다. 성경은 “목적이 있는(purposeful) 문학작품”으로 독자들을 설득하기 위해서 수사적 방법을 사용한다. 따라서 성경저자가 자신의 청중(들)에게 글을 쓸 때의 당시 환경을 이해할 필요가 있다. 성경은 구두·청취 문화 가운데 기록됐다. 월터 웡(Walter Ong)은 인류의 주된 소통수단에 따라 세 단계 문화(“구두-청취문화, 알파벳과 인쇄문화, 전자문서 문화”)로 분류를 한다. 성경이 쓰일 당시 주된 소통의 방법은 구두(orality)와 청취(aurality)였다. 회중 모임에서도 성경은 주로 큰 소리로 읽혔고 대부분의 회중은 들었다(눅 4:16~21; 행 13:14~43).

“고대 문서는 메시지가 귀에 호소돼야만 하는 것을 알았다. 그래서 청중이 듣고 따르며 반응하도록 기록해야만 했다. 대개 성경을 조용히 읽는 현대 독자로서는 본문의 이러한 수사적 차원을 인식하지 못한다. 그러나 성경을 해설할 때 수사적 차원은 가치 있다.” 이러한 수사적인 기법의 사용은 본문에 디자인된 부분이며 성경의 영감을 이해할 때도 무시할 수 없는 영역이다. 따라서 성경저자는 본문이 잘 읽히고 잘 들려지고 감성적인 영향을 끼치기 위해서 청취 장치(auditory device)를 사용한다.

성경에서 사용되는 대표적인 청취 장치는 다음과 같다: 1) 수사적 장치(rhetorical figure): 수사적 질문, 이미지 사용-비유/은유·상상력, 예(example), 2) 반복기술(reiteration skill): 소리 반복, 문법 형태 반복, 단어 반복. 본문이 잘 들려지고 또한 설득력 있는 수사적 임팩트를 주기 위해서 사용하였던 청취 장치를 파악하는 일이 필요하다.

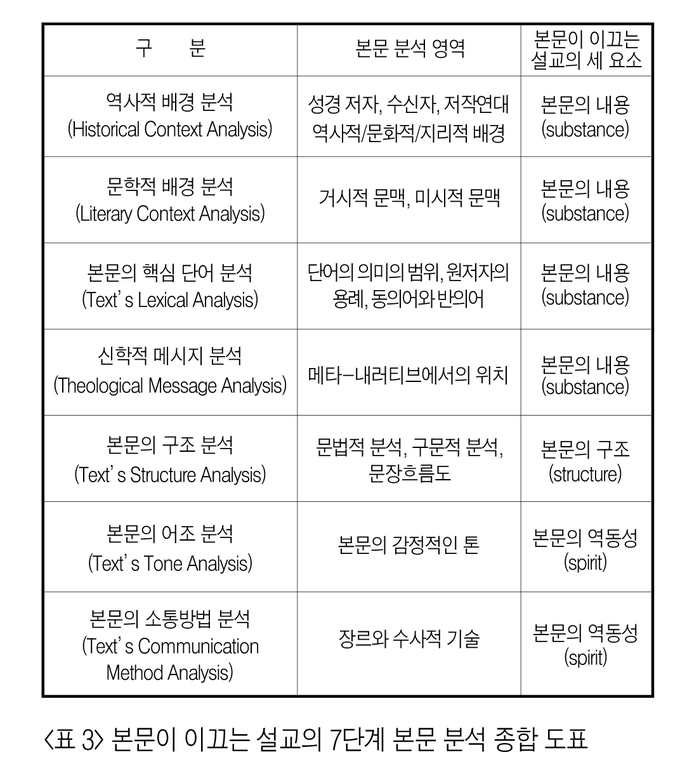

본문이 이끄는 설교를 위한 7단계 본문 연구 방법(역사적 배경 분석, 문학적 배경 분석, 핵심 단어 분석, 신학적 메시지 분석, 본문의 구조 분석, 본문의 어조 분석, 본문의 소통방법 분석)을 간략하게 도표로 요약을 하면 다음과 같다.

IV. 결론

필자는 한국교회가 느끼고 있는 위기감에서 논 연구를 시작했다. 하지만 2000여 년의 교회 역사 동안 교회는 항상 위기라는 소리를 들어왔다. 문제는 ‘내외적인 이러한 도전 앞에 교회가 어떻게 반응을 하는가?’이다. 그 해답은 예수 그리스도에게 있다. 교회의 머리는 예수 그리스도이다. 그리스도의 리더십을 몸된 교회가 따른다면 교회는 성취된 승리를 함께 누리게 될 것이다(요 16:33; 계 19:11~21). 그러기 위해서 머리 되시는 예수 그리스도의 가르침과 인도하심을 따라야 한다(요 10:11~15). 그렇다면 어떻게 예수 그리스도의 뜻을 알고 그분의 인도하심을 따를 수 있는가? 그 해답은 성경에 있다.

성경66권은 예수 그리스도에 관한 예언과 성취의 기록이다. 몸된 교회가 그리스도를 증거 하는 성경 말씀에 이끌릴 때 예수를 경험하고 영적 생명력이 흘러넘치게 될 것이다. 뿐만 아니라 교회의 위기는 오히려 말씀을 갈망하고 가까이할 수 있는 축복의 기회가 될 수 있다. 이러한 은혜를 경험하기 위해서는 성경에 충실한 설교가 회복되어야 한다. 본문이 이끄는 설교는 설교자와 회중과 온 교회를 주님께로 이끄는데 충실하려 한다. 이러한 취지에서 본 소논문은 본문이 이끄는 설교의 특징과 성경해석학에 대하여 살펴봤다. 본문이 이끄는 설교는 신학적으로 하나님께서 말씀하셨고, 기록된 말씀이 성경이라는 기초를 가지고 있다. 또한 성경을 통한 하나님의 궁극적인 메시지는 예수 그리스도이다.

따라서 본문이 이끄는 설교는 하나님의 말씀을 설교에서 충실히 재현해 그리스도를 증거하려 한다. 이러한 과정이 용이하게 되기 위해서 본문이 이끄는 설교의 세 가지 요소(본문의 내용, 본문의 구조, 본문의 역동성)를 설명했다. 본문이 이끄는 설교는 성경저자가 의도한 의미와 의사소통 효과를 찾으려는 해석학적 원칙을 가지고 있다. 성경본문에는 저자의 의도된 의미뿐만 아니라 의사소통 효과가 있다. 그 동안 설교학에서 충분히 주목되지 못했던 이러한 영역에서 설교적 시도가 이뤄질 때 이전에 경험하지 못한 보다 성경적인 새로움과 감동을 경험할 수 있을 것이다.

이러한 설교가 실현되기 위해서는 성경본문을 종합적으로 분석할 수 있는 방법이 필요하다. 필자는 본문이 이끄는 설교의 철학을 반영한 7단계 본문 연구 방법(역사적 배경 분석, 문학적 배경 분석, 핵심 단어 분석, 신학적 메시지 분석, 본문의 구조 분석, 본문의 어조 분석, 본문의 소통방법 분석)을 간략하게 소개했다. 단계별로 균형 있는 본문 연구가 진행될 때 보다 종합적으로 본문을 이해하고 느낄 수 있을 것이다. 좀 더 성경적인 설교가 되기 위해서는 성경적 메시지(biblical message)뿐 아니라 처음 말씀이 기록될 때의 성경적 효과(biblical impact)에도 충실한 설교가 되어야 한다. 짧은 지면에서 모든 부분을 자세히 풀어 설명하지 못한 아쉬움이 있지만 못 나눈 부분은 앞으로 연구와 발표를 통해 나누려 한다.

한국 침례교회의 봄은 아직 오지 않았다. 한국 침례교회가 위기감을 느낄수록 더욱 본질에 충실해야 한다. 침례교회는 단순히 과거에 매여서 향수에만 젖어 멈추어 있는 신앙인들이 아니다. 침례인은 성경이 증거하고 있는 보다 온전한 신약 공동체를 만들기 위해서 도전해 나아가는 사람들이다. 이러한 노력은 그리스도께서 다시 오실 때까지 중단되어서는 안 된다. 온전한 교회를 알기 위해서는 좀 더 성경으로 돌아가야 할 것이다. 또한 한국 침례교회는 교회의 머리되시는 예수 그리스도의 주도권을 인정하며 그 분의 인도하심을 충성스럽게 따라야 할 것이다.

세속의 도전이 거셀수록 이러한 이상의 실현을 위해서 한국 침례교 설교는 더욱 더 성경 본문에 충실해야 한다. 자 이제는 성경적 새로움을 향하여 힘차게 도전하고 탐험해야 하는 때이다. 침례교 설교가 성경 본문 메시지와 소통방법을 반영해 보다 성경적인 다양성과 새로움과 감동이 살아 있는 설교가 되길 기대한다! 또한 이러한 메시지와 감동이 강대상에서 선포될 때 회중들은 성경이 계시하는 예수 그리스도를 더 이해하고 더 느끼고 더 따르게 될 것이다! 또한 이러한 신앙의 발자취가 다음 세대에게도 침례교 유산으로 전수되길 소망한다!

/ 임도균 교수 침신대 신학과(설교학)

사우스웨스턴 침례신학대학원 설교학 박사(PhD)